下にスライドして行って、見てくださいね。

SKYFON NV-7 27MHz 2022.03.25 追

1960年代後半〜1970年代頃に、国内では、玩具として販売されていた、27MHz帯を使用したトランシーバーです。

SKYFON と言うブランド名で、ネット検索すると、車載用CB機なども数種類ヒットします。

海外のサイトで掲載されている物が多いので、かなりの数、輸出されていたみたいです。

輸出仕様の物は、1957年のFCC規格 『 FCC Rule & Regulations Part15 』に準拠していますから、

終段入力 100mW以下となります。

送信出力だと、約50mWくらいでしょうか。

国内の規格を、かなり上回る送信出力となる可能性があります。

受信が、スーパーヘテロダイン式で、しかも水晶がピン足対応と言う事を売りにしています。

好きな周波数(チャンネル)に、簡単に変更できる嬉しい仕様です。

MASCOT や、バンダイ でも、同一の筐体を使用した物が発売されていたようです。 2022.04.04 追記

MASCOT NV-7 は、Armanax 様のサイトで大きな画像を見られます 。⇒ WALKIE TALKIE MASCOT

販売サイトのようなので、削除されていたらごめんなさい。

バンダイのTR-502 は 5石なので、中の基板は別物と思われます。

同じ筐体を使用した、STABO MULTIFON SUPER8 と言う名称の物があるようです。 2022.09.08 追記

トランジスタ8石、送信部も2ステージで、基板も別物のようです。

詳細は、Radio museum 様を参照願います。(回路図あり) ⇒ Multifon Super8

SKYFON ブランドの物で、8石の物も見つけました。 2022.09.29 追記

なぜか型番は、NV-7 のままになっています。

ebayのサイトで、画像が見られます。 ⇒ Skyfon 8Transistor

販売サイトなので、削除されていたらごめんなさい。

前面の筐体は、ダイキャストで出来ていて、かなり重いです。

ロッドアンテナの曲がりはありませんでしたが、1台 先端部分が取れていました。

外観の程度は、かなり良くて、メッキがキラキラと光っています。

SOLID STATE の表記が、年代を感じさせます。

電源は、006P-9V電池です。

ACジャックと記載がありますが、DC電源と記載して欲しい所です。

表示を信用して、交流をつないだら壊れます。

PTTの赤部分を押すと、PTTの青部分も、一緒に押し込まれるようになっていて

相手局に、ブザー音が送信されます。

電源スイッチと、ボリュームです。

背面のカバーは、薄くて華奢です。 ぶつけると、へこみます。

輸出機の場合は、背面に FCC などの型式銘板のような物が張り付けてあるようです。

ハンダ付けが綺麗で丁寧です。 2022年の時点で、約40年以上前の物ですが、ハンダ面が光っています。

基板に、NV-7 と、JAPAN の記載が見えます。 メードイン ・ ジャパン 良いですよね。

下記が、基板の説明と、各部の調整ポイントとなります。

CB帯で使用する場合は、任意の水晶をポン付けしただけで、そのまま使用できそうです。

缶トランジスタが6石で、1石だけ樹脂モールドタイプの物が使われています。

製造された年代を感じられますね。

送信のOSC回路に使われている、2SC711 トランジスタが、受信の際は、受信部のRF増幅&Mix部として動作しています。

珍しい兼用のさせ方だと思います。

下記の画像は、上からパターンを透視したようにする為に左右反転してあります。

基板のパターンから、回路を追って行ったのですが、なかなか大変でした。

ナショナル機のように、受信のOSC と Mix が兼用なのかな〜と、思ったら全く違っていました。

回路の把握に使用した画像 ⇒ 書き込みのある画像

受信部の RF増幅&Mix回路 ですが、トランジスタの使われ方が、下記のような接続となっていました。

2SC711 のベースに、RX-OSCの出力が接続されています。

( イメージです。実際の回路を書き出した物ではありません。)

水晶を28MHz帯の物に交換して、送受信の各コイル・コアを調整すると、

簡単に、28MHzAM 実験機に出来そうです。

受信がスーパーヘテロダイン式なので、超再生式の物よりも交信距離が伸びそうですね。

山頂〜山頂など、障害物が無い条件だと、DX も狙えるかも。

基板のパターンから、回路を把握しています。

記載内容が間違っている場合もありますので、ご了承願います。

( 注意事項 )

上記トランシーバーが、製造・販売されていた時期に

適用されていた電波法のレギュレーションと、現在の内容では相違があります。

微弱無線局の規格や、静的動作時における不要輻射などの規格を見ると

ここで紹介したトランシーバーのほとんどは、使用できない可能性が高いと思われます。

免許が不要な微弱無線局として使用する場合は、現行の電波法を逸脱しないように お願い致します。

『 当該無線局から 3mの距離において その電界強度が 500μV/m 以下のもの 』 と言う規則があります。

送信機の出力が○○mW以下 と言うような電力値での規制ではなく、電界強度で測定した値である事に注意が必要です。

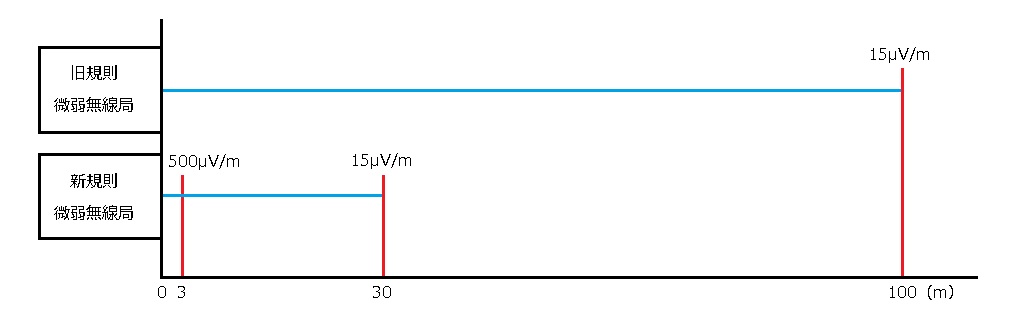

下記は、Wiki 微弱無線局に記載されている、新・旧規則の違いを、分かり易くした表となります。

新規則に対応した、微弱無線局は、旧規則と同じ15μV/m で比較すると、到達距離が短くなっているのが分かります。

連絡用途などで、実際に使用される場合は、自己責任にてお願い致します。

詳しくは、こちらをご覧下さい。 ⇒ 総務省 微弱無線局の規定

⇒ Wiki 微弱無線局

受信回路が超再生方式の場合、受信しているだけでも、

アンテナから、不要輻射(不要な電波)を発射してしまいます。

( 微弱無線局、考え方の例として )

特定小電力トランシーバーは、出力10mW ですが、技適の認証を受けています。

周波数により、しきい値は違いますが、10mW の出力でも 技適が無ければ違法となります。

つまり、微弱無線局の規定が改正されてから、無許可で使用できるトランシーバーの送信出力は、

かなり微弱な小電力になると考えた方が良いと思います。

不定期ではありますが、続きをUPして行きたいと思っています。

記載間違い等がありましたら、ご連絡をお願い致します。

前のページに戻る