下にスライドして行って、見てくださいね。

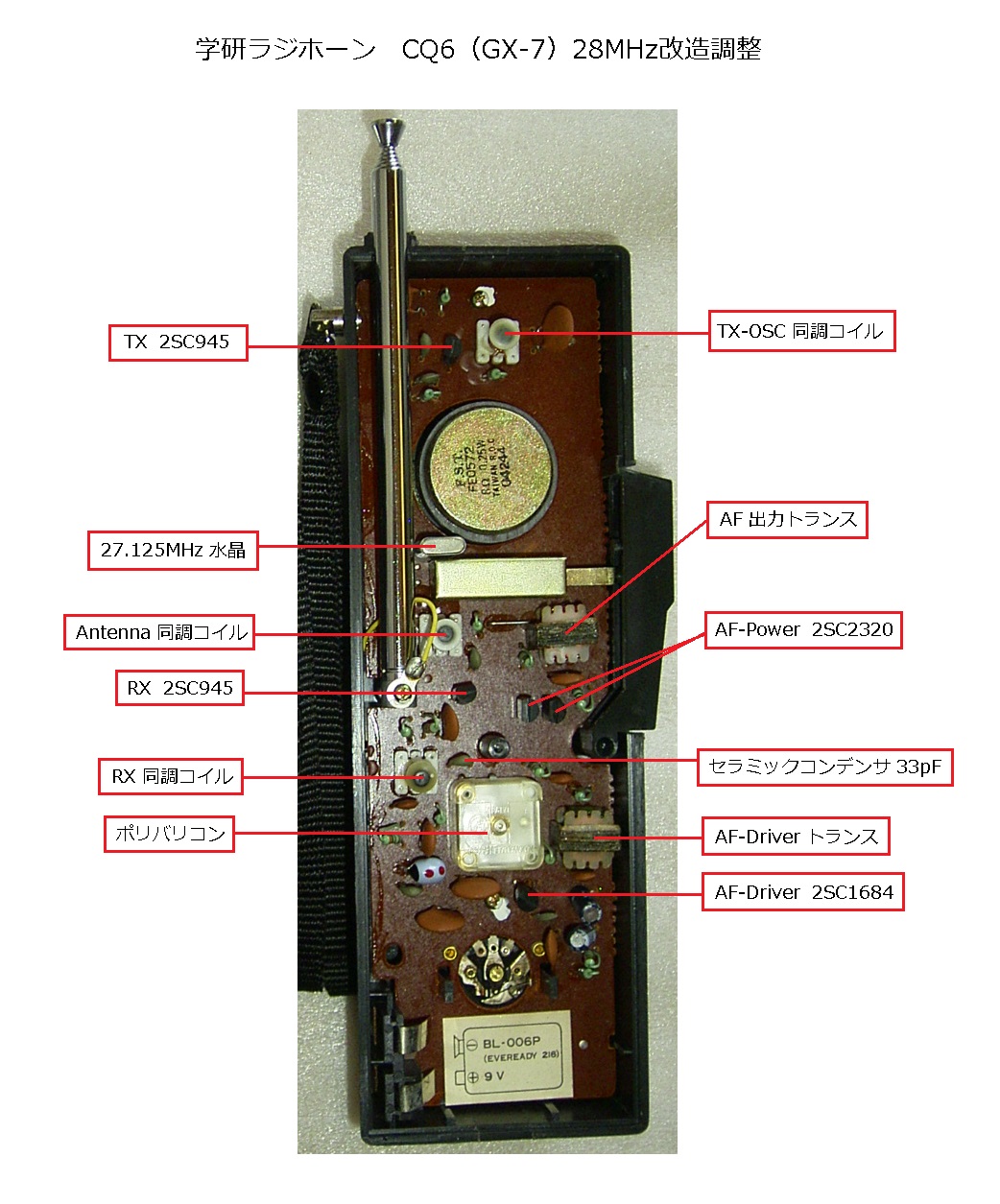

学研 ラジホーンCQ6 28MHz改造 2025.01.31 更新

【 注意点 ・ 送信回路について 】

水晶発振のOSCに直接AM変調をかけている RF送信部が1石(1ステージ)だけの構成です。

このような構成では、アマ機として、JARDの保証認定が通らないと思われます。

RF送信部が 1ステージの物は、学研ラジホーン GT-05 のように、ファイナルを増設して、

2ステージ化すれば、保証認定は通ります。

【 運用上の注意点について 】

元々が、免許不要の微弱無線局機として、設計されています。

使用方法としては、他局に迷惑が掛からない条件で、自己責任での運用になると思われます。

無線設備として登録せずに、アマ局としてコールサインを使用して運用すると、違法となる可能性があります。

水晶を交換しただけの28MHz改造では、アマ局として正式には使用できませんから

お遊びでの 近距離連絡用とか、室内イベント時の連絡用途などで、お茶を濁して下さい。

【 ラジホーンCQ6 について 】

水晶を28MHz帯の物に交換して、各コイルコアを調整して下さい。

RX同調コイルのコア調整だけで、28MHz帯に同調できない場合は、ポリバリコンに

並列接続されている、33pF セラミックコンデンサを、容量の少ない物と交換して下さい。

アンテナを長い物に交換したり、ラジアル線の追加や、同軸ケーブルで外部アンテナを接続する場合は、

各コイルコアの再調整が必要になります。

送信回路は、1石の OSC が直接アンテナに接続されているような形です。

送受信共に、アンテナ負荷の変動が、ダイレクトに影響します。

同軸ケーブルの接続時、芯線はアンテナ同調コイルを通さないで接続します。

その際に、セラミックコンデンサを直列に挿入する等の対策が必要になる場合があります。

(容量は適宜選択 or トリマコンデンサなど)

【 参考画像 】

下記は、回路を追っていくのに使用した画像です。

左のパターン面は、上から透過して見た状態に反転してありますので、右の部品画像と合わせると

回路を把握し易いです。

回路のコモンは、−側となります。

下記で □ 内の1〜1は、同調コイル1次巻き線、 2〜2は 次段へ接続される2次巻き線です。

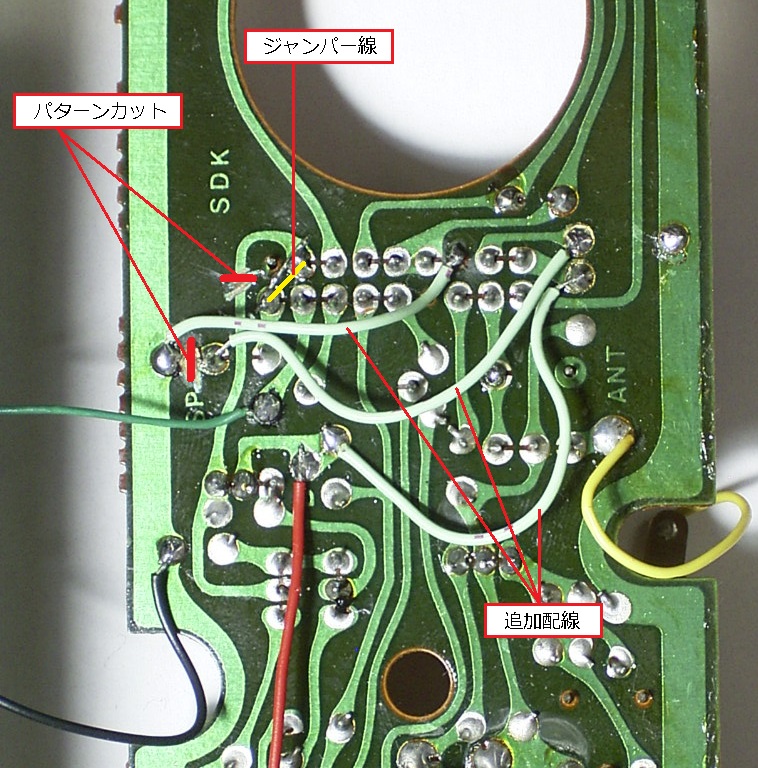

【 送信出力UP改造 1 】

送信時、TX-OSCへの電源は、AF出力トランスの一次側より供給されています。

これを、+9V電源 ⇒ AF出力トランスの二次側 ⇒ TX-OSC のように供給する改造となります。

元々が、微弱出力の設計ですから、出力が激増するような改造ではありません。

(改造前) 13.6dBm ( 22.9mW )

(改造後) 14.4dBm ( 27.5mW )

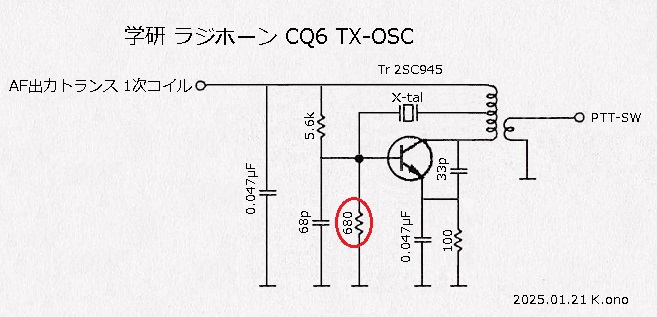

【 送信出力UP改造 2 】 2025.01.31 更新

下記回路図で、トランジスタのベースに接続されている 680Ω の抵抗を 2kΩ に交換します。

この抵抗がある場所は、最初の説明画像に記載しています。

抵抗の交換と コイルの調整だけで、送信出力が約 50mW 前後になると思います。

上記の 改造1 よりも簡単な方法で 大幅に出力UPします。

【 追記 & 検証結果 】

元々取り付けてある 2SC945 で、問題なく 50mW の出力となりました。

(改造前) 13.5dBm (22.4mW)

(改造後) 17.1dBm (51.3mW)

【 トランジスタ互換品 】

トランジスタ 2SC945 の互換品は、下記の通りです。

2SC945 = 2SC1815 = PN2222A(ft 300MHz Ic 1Aで上位互換)

下記の回路図は、基板のパターンと部品を見て書き出したものです。

間違えている可能性もあるのでご了承下さい。

【 その他 】

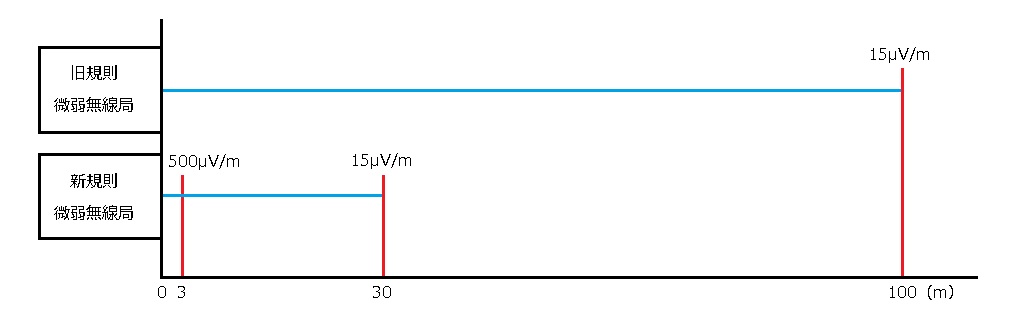

免許が不要な微弱無線局として使用する場合は、現行の電波法を逸脱しないように お願い致します。

『 当該無線局から 3mの距離において その電界強度が 500μV/m 以下のもの 』 と言う規則があります。

送信機の出力が○○mW以下 と言うような電力値での規制ではなく、電界強度で測定した値である事に注意が必要です。

下記は、Wiki 微弱無線局に記載されている、新・旧規則の違いを、分かり易くした表となります。

新規則に対応した、微弱無線局は、旧規則と同じ15μV/m で比較すると、到達距離が短くなっているのが分かります。

上記を参考にして、改造した無線機を運用する場合は、

自己責任にてお願い致します。

前のページに戻る