下にスライドして行って、見てくださいね。

Sメーターが無い CB機の受信部を調整する場合。(2025.06.08 追加)

検波後の電圧を、テスターなどで測定します。

このテスターの指針がSメーターの代わりとなります。

これを見ながら 受信部のコイルコアを調整します。

測定する箇所について。

測定する箇所は、どのCB機でも 検波ダイオードの出力とGND間 又は、

音声ボリュームの両端端子になります。

測定中は、ボリュームを回さないで下さい。

デジタルテスターだと、表示がパラパラと変化して見ずらいです。

DC低電圧が測定できるアナログテスターを使用するか、

ジャンクCB機から外した アナログSメーター+可変抵抗 などを接続した方が

調整し易いと思います。

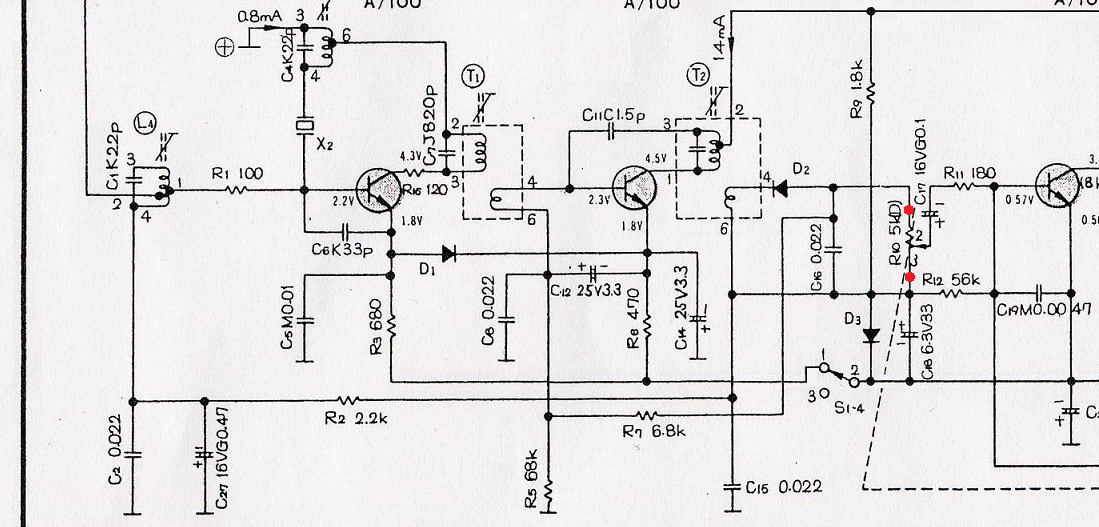

下記は、National RJ-7 の場合となります。

回路図で、● 赤丸印の部分が測定箇所となります。

下記の画像で 青線が接続されているボリュームの両端に、

ダイオードD2 で検波された電圧が出ています。

この部分に、テスターの測定端子を接続します。

デジタルテスターの場合は、極性を気にしなくてもOKです。

アナログテスターや、ジャンクCB機から外した Sメーター+可変抵抗 を接続する場合は、

左側の青線が+となります。

なお、受信信号が無いと、電圧は変化しません。

つまり、ノイズを頼りにした調整は出来ません。

無信号時は、−40mV位ですが、受信時は400mV位の電圧に

大きく変化するので分かると思います。

ピーク電圧になるように、各コイルコアを調整します。

上記を参考にして、改造・修理などする場合、自己責任にてお願い致します。

不明な点、間違いなどがあれば、ご連絡下さい。

前のページに戻る