クリック ⇒ 前のページに戻る

玩具トランシーバーで

同じ基板なのに 4石と5石の物がある理由。

【 気になった事 】

昭和の時代に販売されていた 玩具トランシーバーの基板を見ていると

まったく同じ基板で、3石と4石の物、あるいは4石と5石の物がある事が分かります。

回路の修正や部品の追加なども無しで、トランジスタの増減って

そんなに簡単に出来るのか?

気になったので、回路図を調べて見ました。

【 回路構成の妙 】

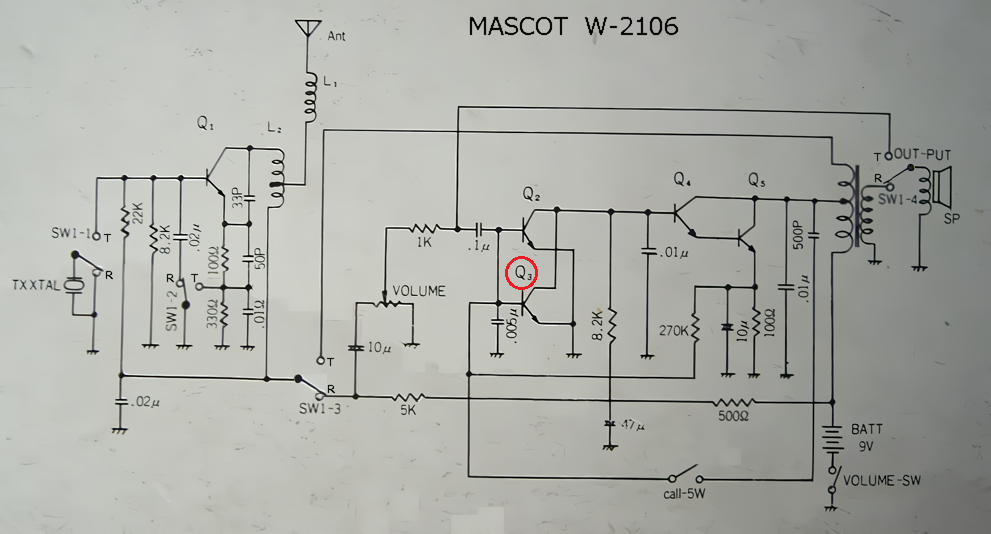

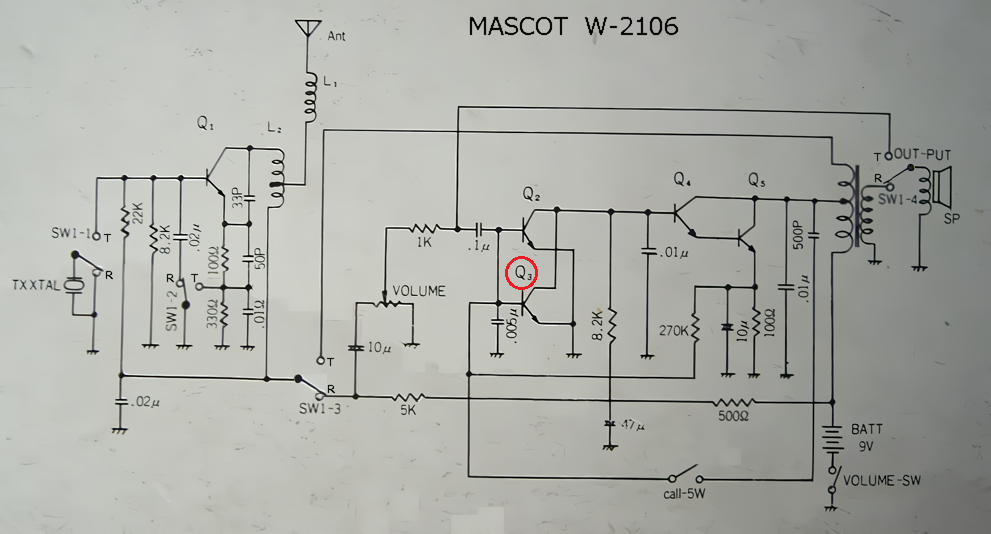

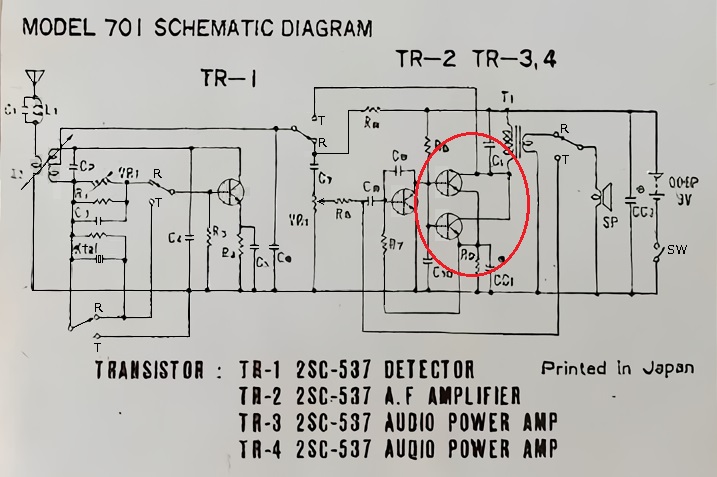

下記の回路図を見ると、5石の物は AF初段のトランジスタQ2、Q3が 2個パラレル接続となっています。

4石の物は、○で囲んだQ3を 製造時に取り付けていないだけです。

つまり、同じ基板を使用している 4石 と 5石 の物は、ほとんど性能差が無いと思われます。

【 トランジスタ5石 の基板画像 】

製造時に、白○印で囲んであるトランジスタを実装しなければ4石となります。

【 トランジスタ3石 の基板画像 】

製造時に、黄○印で囲んである部分にトランジスタを実装すると4石となります。

【 製造 ・ 販売メーカー側のメリット 】

基板を共通化する事により、ほぼ同じ工数で製造できます。

別基板を設計、製造するコストをカットできます。

トランジスタ数の違いを、製品のグレードや販売価格に反映させる事ができます。

【 消費者が購入時に比較する点について 】

予算に見合った価格の製品かどうか と言う点を除けば、

購入時に決め手となるのは、外観とトランジスタ数、電波が飛ぶ距離などです。

一般人の感覚として、" トランジスタ数が多いと高級機 " だと思いがちです。

上記の回路は、消費者の "思い込み" の穴を突いたような設計ですね。

【 2石〜6石などの違いについて 】

玩具トランシーバーは、トランジスタ数に 2石〜6石の違いがありますが

(受信時)1石 超再生検波 +(送信時)1石 OSC と言う 基本的な回路構成は変わりません。

つまり、AF増幅段に使用されている トランジスタの数が違うだけ と言う事になります。

【 トランジスタ数が多い機種のメリット 】

トランジスタ数が多い機種ほど、受信時の音量を大きくできます。

また、AFアンプの出力が大きくなるので、送信時の変調度も良くなると思われます。

従って、交信時の了解度は上がるのではないでしょうか。

【 その他 回路の考察 】

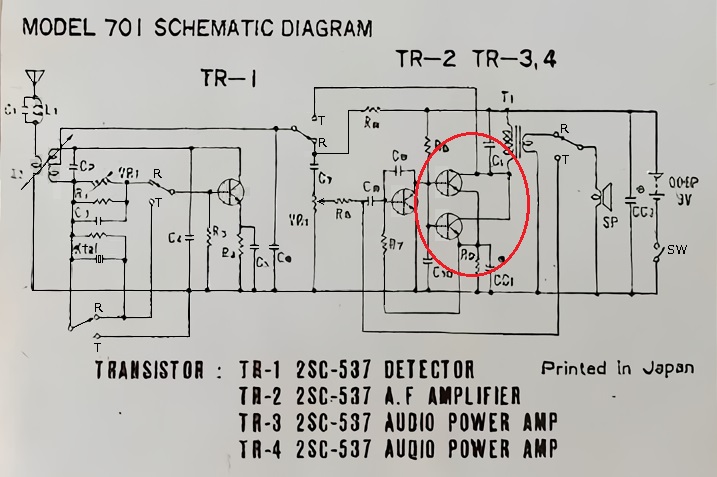

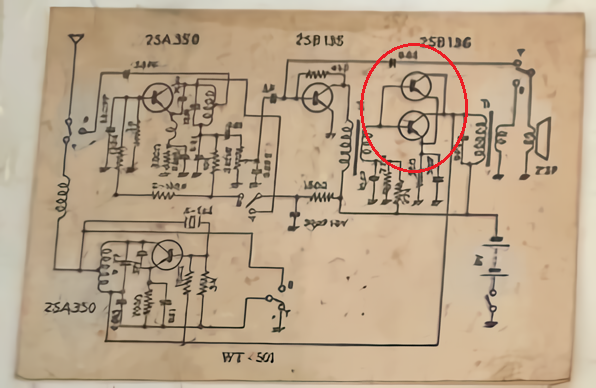

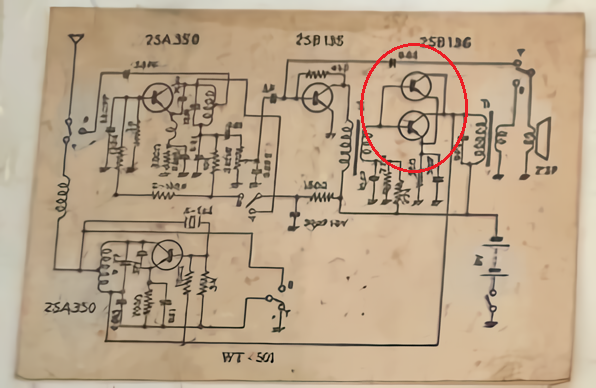

下記の回路では、AFファイナルのトランジスタが、パラレル接続となっています。

トランジスタの定格によっては、1石削っても問題ないかも知れません。

こちらは、AFドライバ段と AFファイナル段の結合に、トランスを使用しているので、

一瞬 プッシュプルアンプかなと思ってしまいます。

しかし、AFファイナルのトランジスタは、単純にパラレル接続となっています。

こちらも、トランジスタの定格によっては、1石削れるかもしれません。

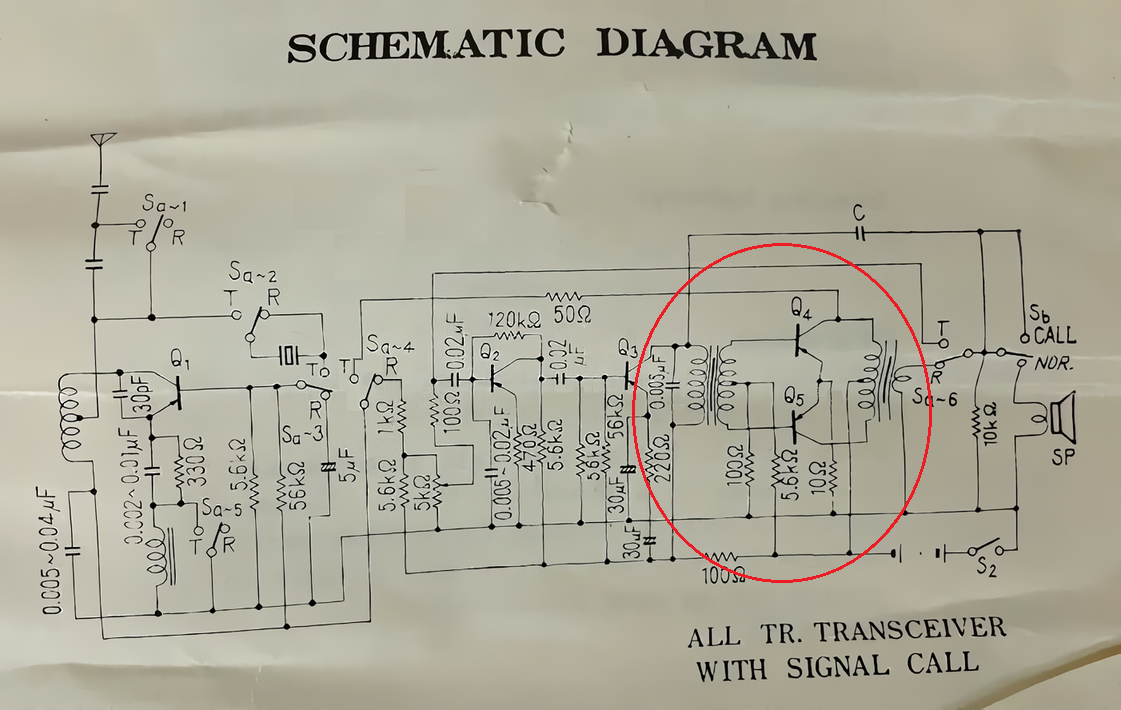

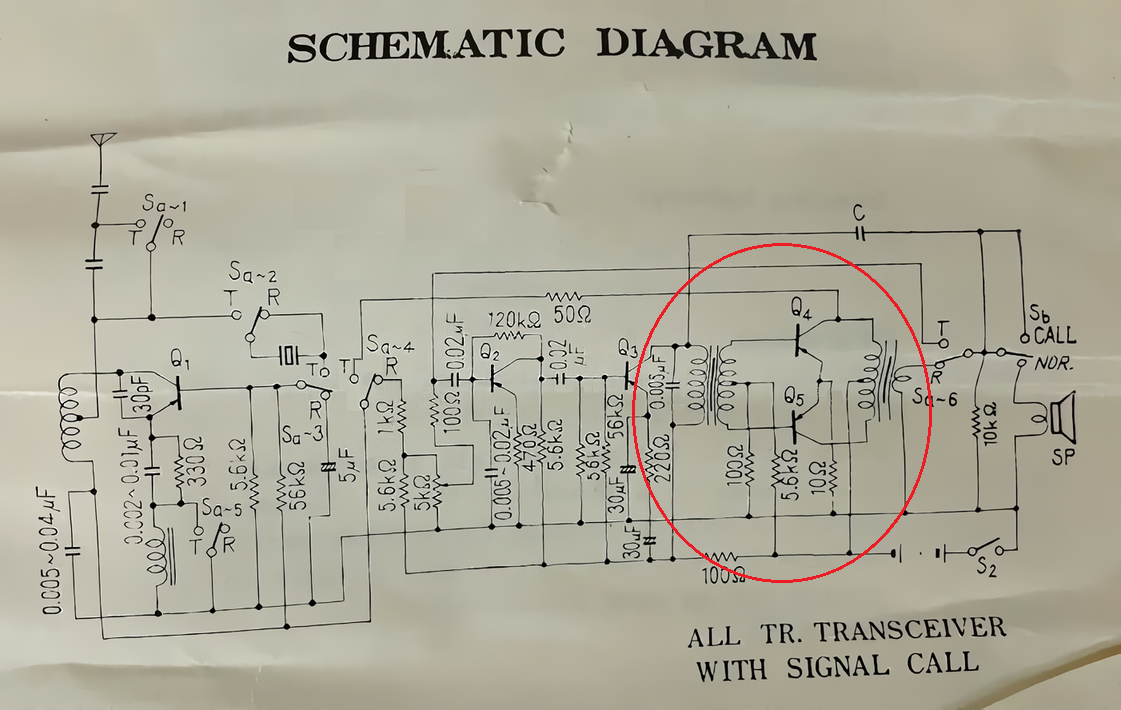

こちらの回路では、AFファイナルが ちゃんとしたプッシュプルとなっています。

玩具トランシーバーの回路図は、なかなか見つけるのが難しいです。

輸出されていた古い物ほど、取説に回路図が添付されていたり

裏蓋に小さな図面が張り付けてあったりします。

また、海外のサイトや ebay に回路図がUPされたりしていますので探して見て下さい。

機種により、回路構成に工夫があり、面白いと思います。

クリック ⇒ 前のページに戻る