下にスライドして行って、見てくださいね。

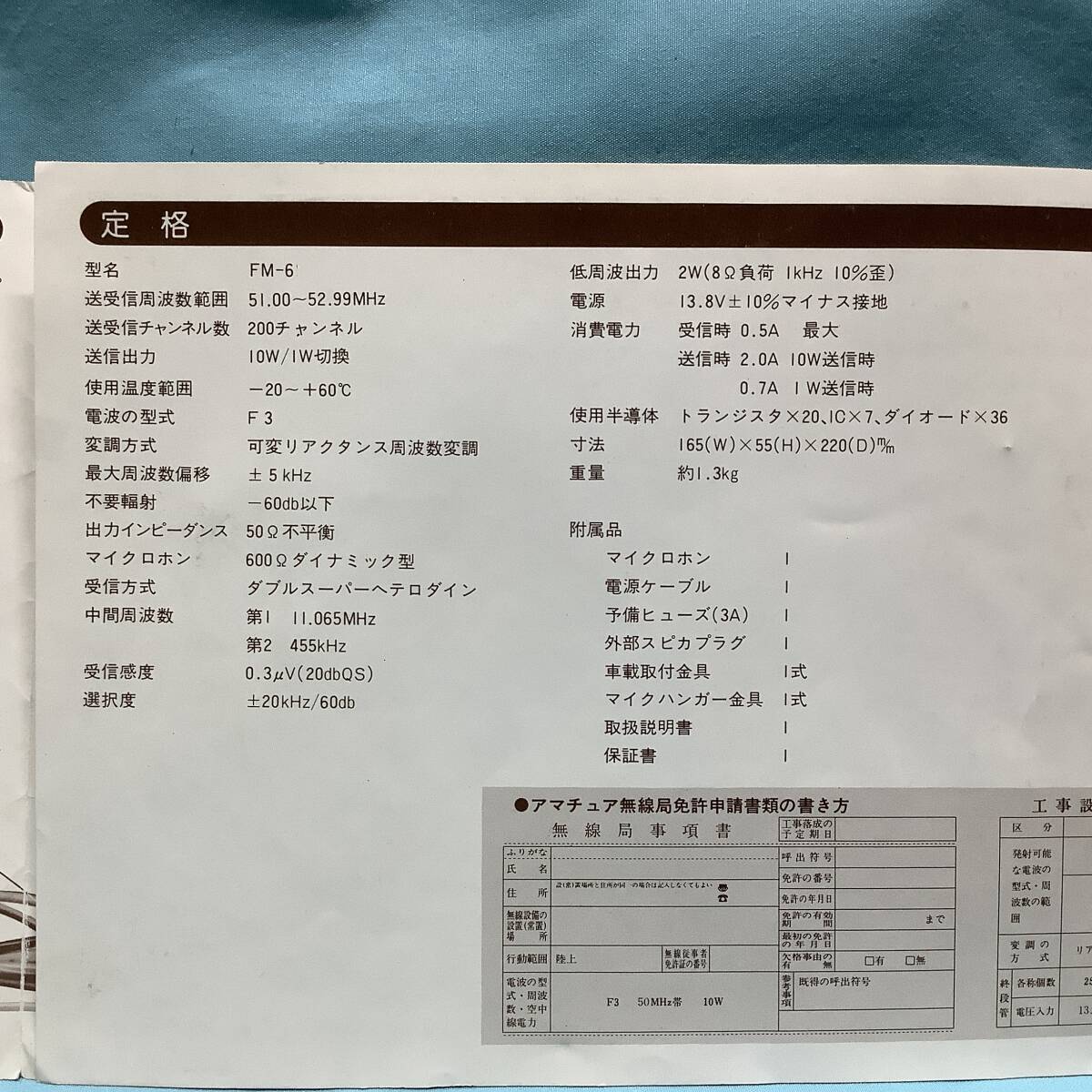

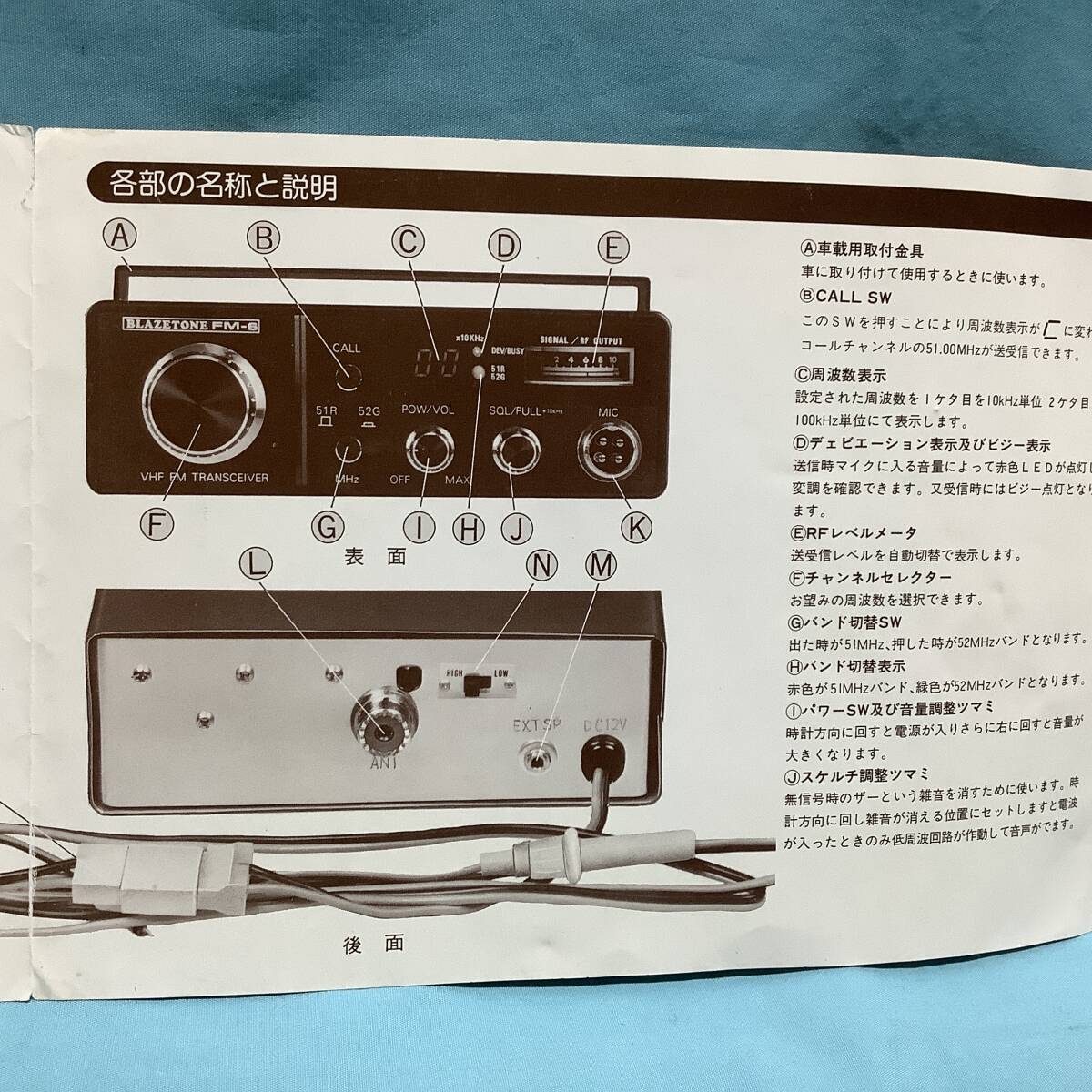

BLAZETONE FM-6 50MHz帯 2026.02.07 追加あり

発売は、1982年(無線機MUSEUM参照)なので、2021年現在で、39年前の製品です。

何種類かのバージョンがあるようです。

入手した物は、51MHz帯 ・ 52MHz帯 押しボタン切り替えスイッチのタイプでした。

3点切り替えのスライドスイッチで、51MHz帯 ・ 52MHz帯 ・ 53MHz帯 が使える物もあるようです。

FM-10 も、同じ回路構成ですから、下記の内容が参考になると思います。

FM-6 と、FM-10 ですが、基板を見ると、部品の付いていないスペースがあります。

これは、注文時のオプションで追加出来る 144〜145MHz 受信回路のようです。

クリスタルコンバーター方式でしょうか。

ネット検索で、当時の雑誌に載っていた広告を見つけて気が付きました。

オプション追加で、¥5,000 UP だそうです。

Twitter ヤマグチAA123 様より拝借。 ⇒ 電菱 雑誌掲載の広告

フロントパネルの見た目がそっくりな、UNICOM UX-502 がありますが

中の基板は、全くの別物です。( UNICOM の方が古いです。)

( 画像は、電菱 様のサイトより拝借しています。)

ネット上で検索しても、FM-6 や、FM-10 の回路図や系統図がヒットしませんでしたが

参考資料として、下記の物を見つけました。

※1 BLAZETONE FM-200 の回路図は、ネット上にありました。 かなり参考になります。

BLAZETONE FM-200 回路図(PDF)

BLAZETONE FM-200 回路図(png)

※2 PLL-IC NIS7264B の資料としては、Sparkomatic CB-1040 の系統図などが役に立ちました。

CB Tricks.com

※3 PLL-IC NIS7264B のピン配列 資料など。

Radio.mods.co.nz

※4 TA7310P のピン配列 資料など。 OSC発振 & ミキサー & バッファー

CB Tricks.com

※5 MC3357P の資料。 2nd-Mix 〜 IF-Amp 〜 検波 〜 AF出力 & スケルチ

データシート

※6 μPC575C2 の資料。 AF アンプ 出力 2W

データシート

※7 TA75458P の資料。 マイク入力 〜 リミッターアンプ 〜 FM変調

データシート

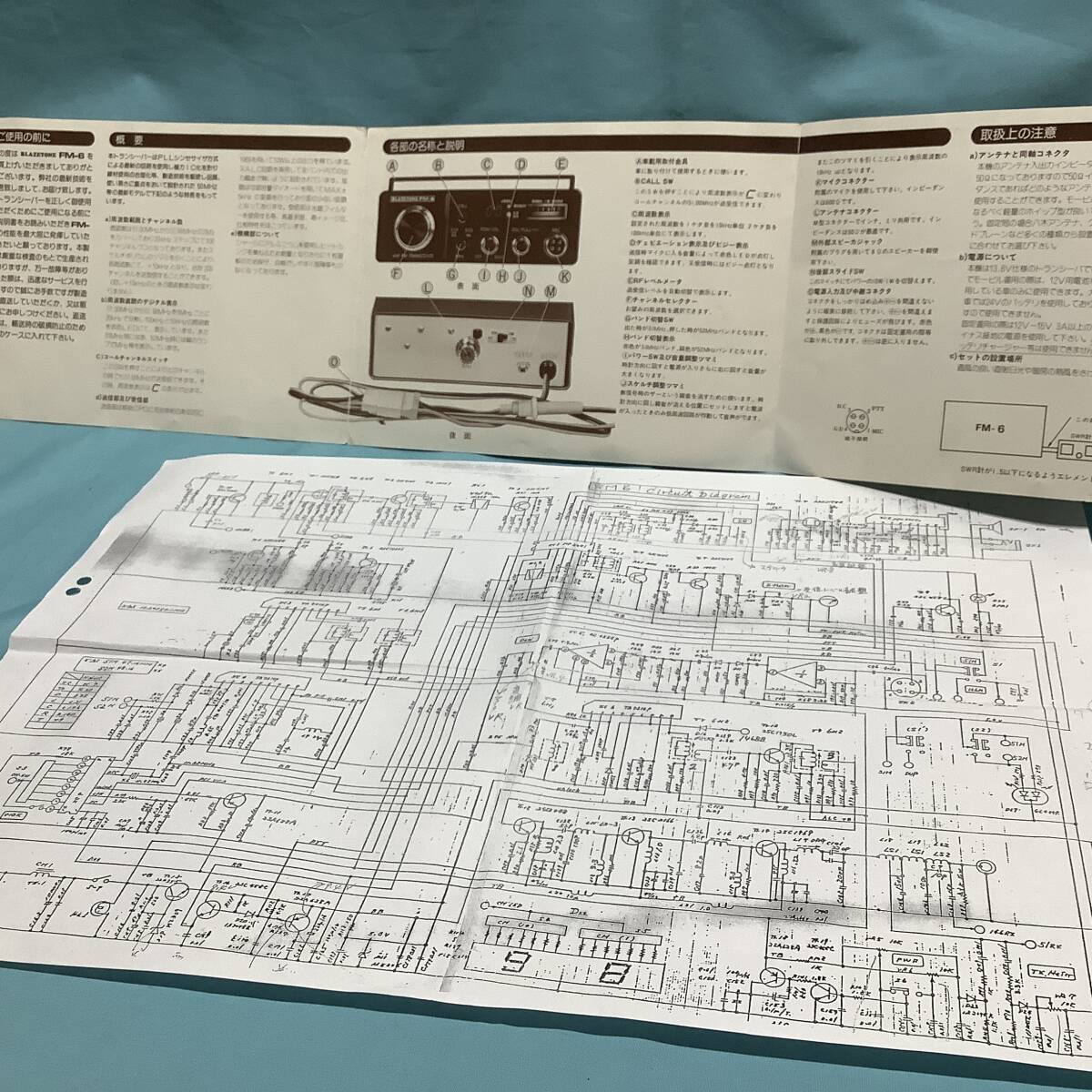

取り合えず、回路構成を把握する為、『 秘儀 基板透視の術 』(笑) を発動して見たのが、下記の画像です。

基板の裏から光を当てると、部品同士のつながりが見えますから、かなり分かり易くなります。

皆さんもやってますよね?

下記の画像は、パターンを、上から透視したようにする為、画像を反転させた物です。

上の画像で、部品の裏側で隠れているパターン部分は、この画像で確認して、回路の概略を把握します。

Loop OSC の水晶取り付け箇所に空きがあります。

バンド切替が、3点スライドスイッチ式のバージョンだと、ここに (53MHz) 用の 49.160MHz の水晶があるのだと思います。

基板は、FM-10 の物が流用されているようです。

周波数の構成だけを変更して、FM-6 50MHz機を作ったみたいですね。

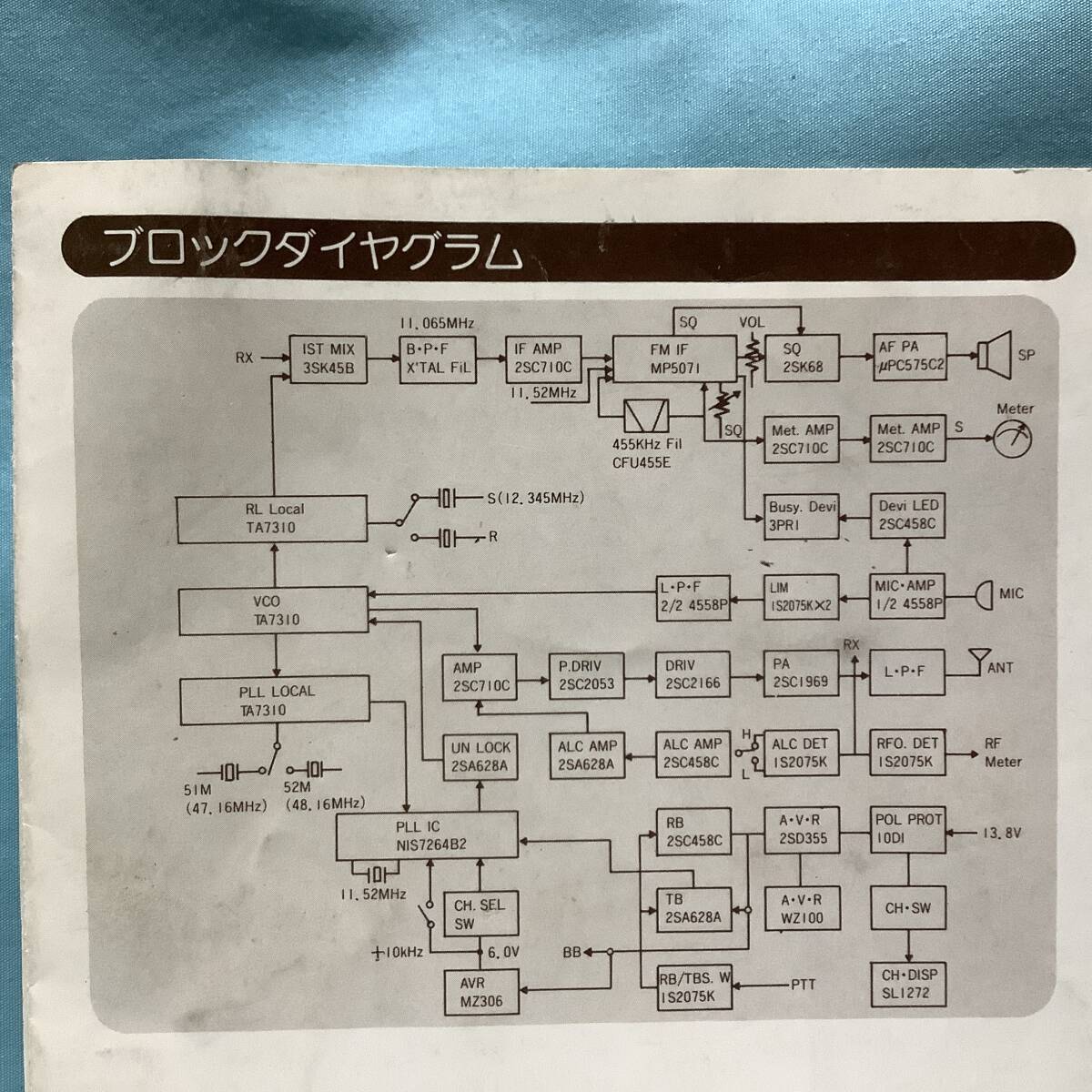

【 PLL部について 】

PLL-IC ですが、NIS7264B が使用されています。

リファレンスOSCの周波数は、11.520MHz です。

分周比 N は、1152 となります。

CB機などで見慣れた、10.240MHz ではないです。

普段なら、使用されている水晶の周波数と、PLL-IC のデータなどから、周波数の合成などを

検討して分かったりするのですが、今回は、全く分かりませんでした。

周波数カウンターで、実測した値から、下記の内容が分かり、また基板のパターンで回路的にも確認しました。

【 PLL 受信時の動作 】

(51MHz) Loop OSC周波数 ⇒ 47.160MHz VCO周波数 49.720〜50.700MHz N = 256〜354

(52MHz) Loop OSC周波数 ⇒ 48.160MHz VCO周波数 50.720〜51.700MHz N = 256〜354

※ Nの値は、+10KHz スイッチを使用していない場合です。

51.000MHz を受信する時、VCOの発振周波数は、49.720MHz です。

受信時の 1st Mix用 周波数は、VCO周波数に、12.345MHzを、混合して作り出しています。

49.720 + 12.345 = 62.065MHz (1st Mix用 周波数)

62.065 − 51.000 = 11.065MHz ( 1st IF )

2nd Mix用 周波数は、PLLのリファレンス周波数 11.520MHz を使用しています。

11.520 − 11.065 = 0.455MHz ( 2nd IF )

受信部の構成が、自分の予想外の内容になっていました。

【 PLL 送信部の動作 】

VCOが、直接 送信周波数の 51MHz 〜52MHz台 を発振しています。

(51MHz) Loop OSC周波数 ⇒ 47.160MHz VCO周波数 51.000〜51.980MHz N = 384〜482

(52MHz) Loop OSC周波数 ⇒ 48.160MHz VCO周波数 52.000〜52.980MHz N = 384〜482

※ Nの値は、+10KHz スイッチを使用していない場合です。

VCOに、FM変調を掛けて、あとは単に 電力増幅 〜 ローパスフィルター 〜 アンテナ端子 と言う構成です。

※ 12.345MHzと、VCOの周波数を混合して、受信用の 1st Mix 周波数を作り出しています。

混合後の Mix-amp同調コイル と、その後に続く バッファ出口にある バッファamp同調コイルの周波数は、

62〜64MHzとなります。

【 受信部の調整 】

受信コイル コアの調整は、RX1〜RX4 の順番で調整します。

RX4 は、IC-MC3357P クワドラチャ検波(FM検波)用のコイルです。

ナロー化済みの弱い信号を受信しながら、音声が、はっきりと聞こえるように調整します。

【 送信部の調整 】

送信コイル コアの調整は、TX1〜TX4 の順番で調整します。

VCOが、送信周波数を直接発振しているので、スプリアスは少ないと思われます。

可能であれば、スペアナなどの測定器で見ながら調整して下さい。

変調が浅い場合などの改善は、マイク入力直後にある、電解コンデンサ(カップリングコンデンサ)の

容量を大きくする等で対応します。

IDCやリミッターの後にある、FM変調 占有帯域幅 調整VRは、むやみに廻さないことをお勧めします。

±5KHz の規定値に、占有帯域幅を調整しているVRなので、動かすと設定値から外れてしまいます。

調整に失敗すると、ガバガバのワイドに設定してしまう可能性もあります。

占有帯域幅の調整は、マイク入力からTGで規定の信号を入力して、スペアナ等で帯域幅を

確認しながらの調整となります。

【 送信機 系統図 & PLL系統図 】

基板のパターンから、回路を把握した為、記載内容に、間違いがある場合もあります。

参考程度に見て頂けましたら幸いです。

パワコン回路など、記載しなくても問題ない部分は、省略してあります。

※ 電菱 FM-6 は、JARD の、スプリアス確認保証可能機材リストに記載がありますので、

系統図が無くても保証申請できます。 (2021.07.22 )

【 スプリアス簡易測定のデータ 】

( 9KHz 〜 1GHz VBW 5KHz )

ちょっと気になる飛び出しがありますね。

( 9KHz 〜 300MHz VBW 1KHz )

基本波の搬送波電力より、−60dBm なので、ギリギリ OK って所でしょうか。

下記は、「 20171126_新スプリアス JARD.pdf 」より引用して、数値を入れた物です。

送信出力が 10W の場合、スプリアスは、基本波の搬送波電力より 60dBm以上 低い値であれば良いようです。

【 追記、50 ・ 51 MHz化 & AM変調追加 】

50MHz台で、AMモードでも モービル運用できるように改造する予定で入手しました。

52MHz用の Loop OSC 水晶を、15.400MHz (3rd 発振で 46.200MHz)に交換した後

AMモードを追加する内容です。

LoopOSC水晶を交換して、50MHz台にするテストは、OKでした。

AM変調ですが、ドライバーとファイナルに、トランスを使わずに、トランジスタで変調を掛ける方法でテストしました。

受信部で使用されている AFアンプ μPC575C2 + パワートランジスタ を追加して変調を掛けてみました。

仮配線でテストしたら、取り合えず変調は乗りましたが、ハム音が酷くてダメダメでした。

テストの段階で めんどくさくなり、元に戻して終了となりました。

『 なんとかなりそうだ。』 と、分かってしまうと、途端に興味が無くなる事ってありますよね。

※ AM変調を掛ける場合、ドライバー段 とファイナル段 に取り付けてある、

電圧安定化用の電解コンデンサを外す必要があります。

※ μPC575C2 は、受信AF増幅にのみ使用されていますが、送信時にも、電圧が供給されて動作したままの状態です。

入出力の接続を工夫すると、AM変調用のAFアンプとして使用できます。

トランス式のAM変調にする場合、μPC575C2 だとパワー不足なので、ドライバー段だけに変調を掛けて

低電力変調にするなどの工夫が必要になると思います。

出力 Hi - Lo を切り替える パワコン回路を利用して、AMの低電力変調を掛ける事も

可能だと思います。

受信のAM検波は、Sメーターの検波部手前から分岐させる予定でした。

ANLとか、後付けしないとダメかなぁ〜とか、考えていました。

※ トランジスタ式 AM変調の参考資料。

MULTIMODE-Ⅱ 回路図 ⇒ Q36 2SD837 がドライバーとファイナルに AM変調を掛けています。

※ トランジスタ式 AM変調の参考資料。

LS-602 回路図 ⇒ Q402 2SC1061 がドライバーとファイナルに AM変調を掛けています。

【 AM変調追加時の系統図 】

トランスを使用して ドライバー段に AM変調をかけている例となります。

トランジスタで AM変調をかける場合は、トランスの文字を削除してトランジスタの型番を記載して下さい。

LoopOSC の水晶を交換して、50〜51MHz台に周波数を変更しています。

気が向いたら、再度AM追加にチャレンジするかもですが、

どなたか、AM改造を、やってみて下さい。

宜しくです〜。

2026.02.07 以下の画像は、オークションサイト様より 技術資料として引用させて頂きました。

前のページに戻る