前のページに戻る

下にスライドして行って、見てくださいね。

Lauda XL-909 51MHz帯FM 改造 2023.02.03 更新あり

53MHz帯 FM変調 小電力 レジャー用途のトランシーバーです。

定格を見ると、アマチュア無線機なのですが、販売されていた当時は、

皆さん無免許で使用していたのだと思われます。

今でも、たまにヤフオクなんかで見かけます。

当時、販売していた会社は現存しています。 ⇒ 株式会社ラウダ

53.4839MHzと言う、中途半端な周波数を採用しています。

この周波数は、ユピテル工業が販売していた 50-H5 や、50-H7 の、Bチャンネルに設定されている

周波数となります。

各局さんのブログなどで、送信出力10mW の記載を見ていたのですが、

実測して見ると、30mW前後の出力がありました。

側面に、DC12V 電源供給用のジャックがあります。

車載時の電源供給用として、シガーライタープラグの付いた電源コードが

2本付属していました。

スケルチ調整はなくて、VOX時のマイク感度調整が付いています。

スケルチは、内部の半固定VRで設定します。

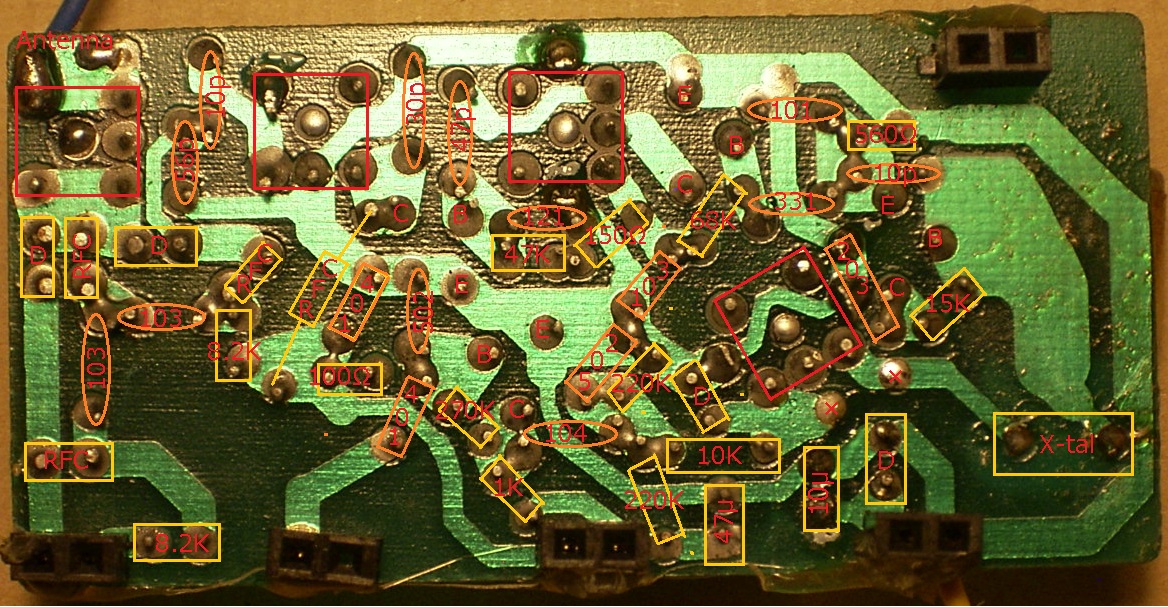

【 内部の説明 】

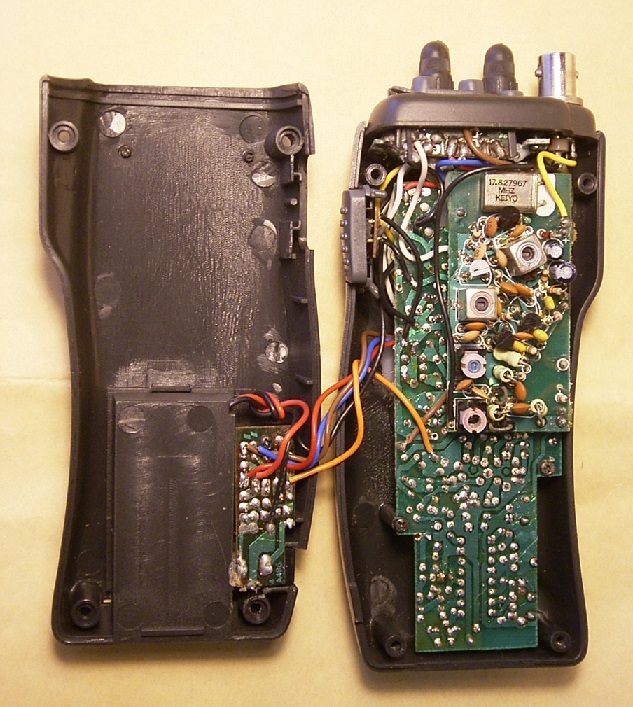

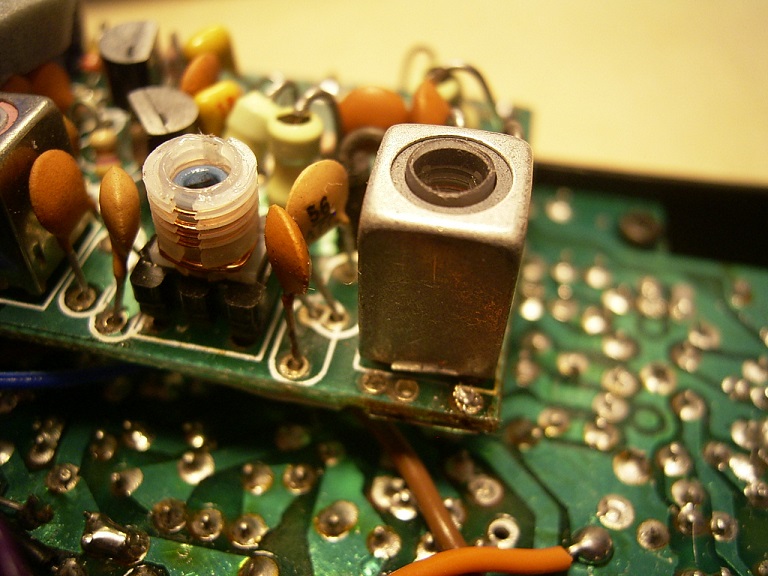

裏フタを開けた画像です。

左のフタ側に付いている小さな基板は、DC12Vジャックのある電源基板です。

送信部の基板と、受信部+AFアンプ部の基板は、別になっています。

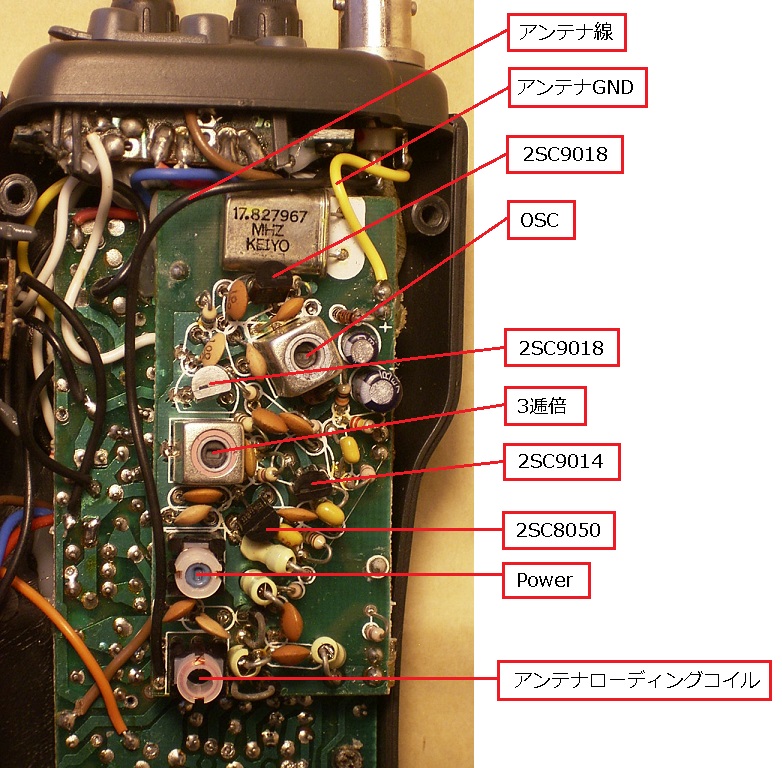

送信部の基板です。

17.827967MHz の水晶は、送信部のOSCに使用されています。

次段のコイルで、3逓倍されて、送信周波数は、53.4839MHz となります。

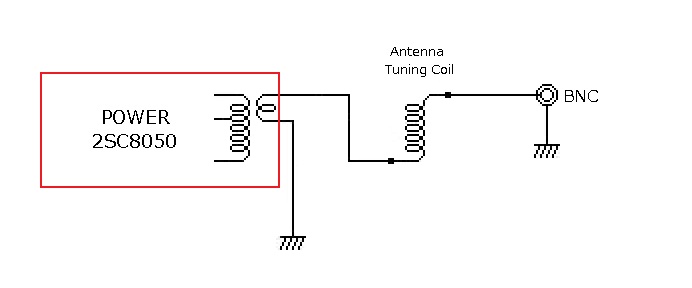

終段(Power)同調コイルの次段にある コアなしのコイルですが、終段コイルとアンテナ線間に

直列に入っています。 アンテナローディングコイル(アンテナ同調コイル)となります。

アンテナローディングコイルに、コアを入れて調整した所、付属のヘリカルアンテナで

同調がとれました。( 51MHz台 ) 2021.05.14

同軸ケーブルで、外部アンテナを接続する場合は、このコイルをバイパスするか、

FCZ系の 50MHz同調コイルと置き換える必要があるかもです。

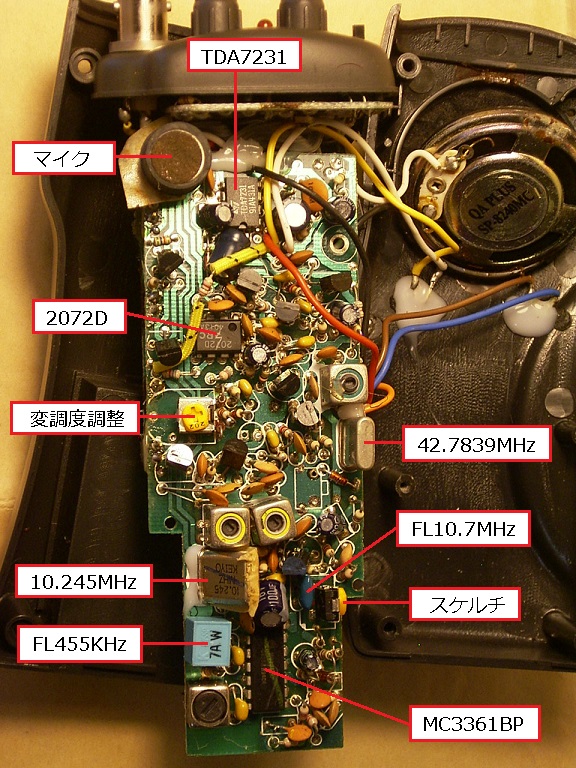

1st MIX 用 OSCの水晶が、42.7839MHzとなります。

ダブルスーパーヘテロダインです。

2nd MIX用 OSCの水晶は、10.245MHz となります。

受信部のほとんどが、MC3361BP と言う IC 1個で、完結しています。

IF段のフィルターは、10.7MHz と、455KHz が使用されています。

下記画像で、『変調度調整』と記載していますが

正確には、FM変調 ・ 占有帯域幅の調整となります。

【 使用されている部品の参考資料 】

2072D (VOX) 参考資料

MC3361(10.7IF〜AF-OUT) 参考資料

TDA7231A(AF-Amp) 参考資料

【 送信部 基板の詳細 】

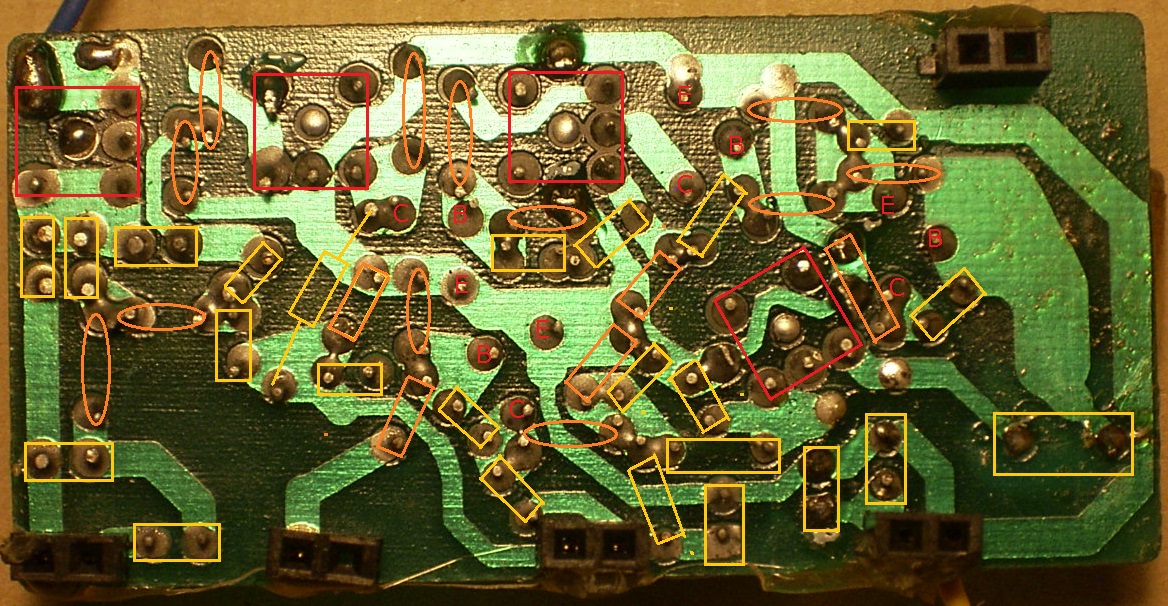

部品配置の画像です。

上から透視した形で、パターン面が見えるように、画像を反転してあります。

パターン面と、部品の位置が分かり易いと思います。

抵抗 及びコンデンサの値などは、間違えている可能性もあります。

参考程度に、ご覧ください。

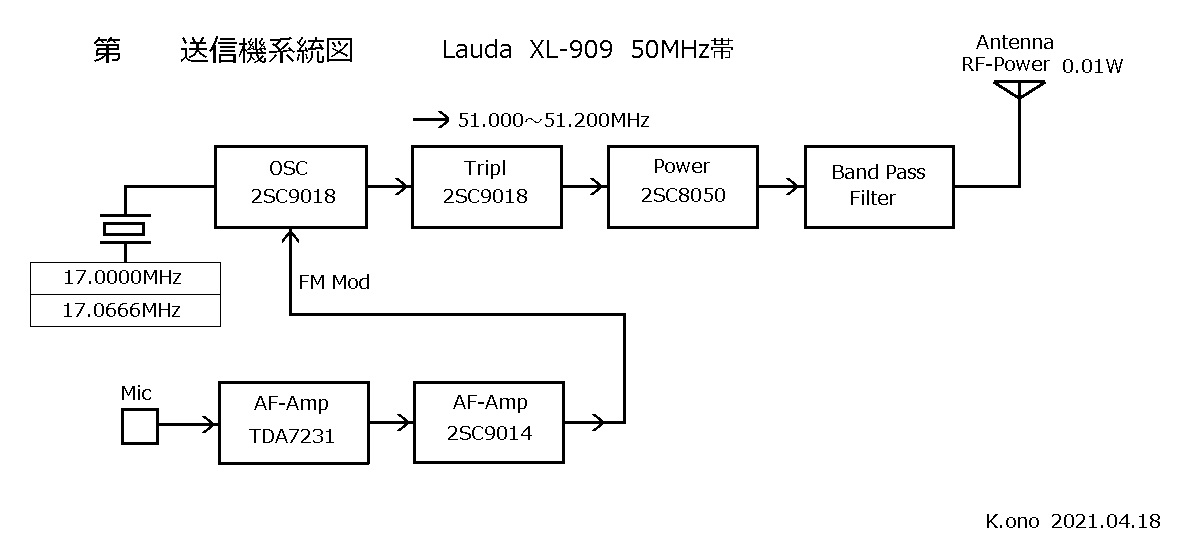

【 TSSなどの保証認定申請用の系統図を作ってみました。】

FM変調の詳細は、記載していません。

実際には、AF-Amp 2SC9014 が、OSC発振コイルに接続されている、型番不明のバリキャップダイオードをドライブしています。

基板のパターンと、部品を見て作成したので、間違いがあるかもしれません。

使用する場合は、その点ご了承下さい。

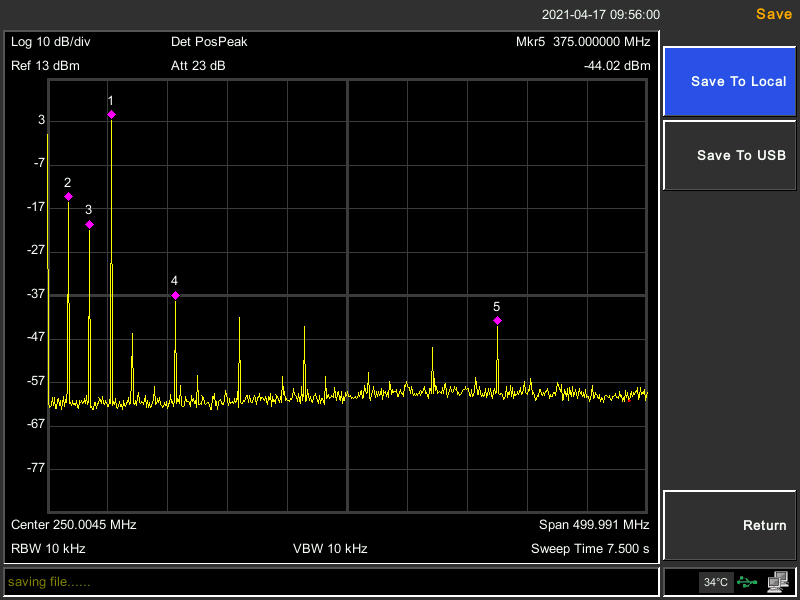

保証認定の申請時に、スペクトラムアナライザで、スプリアスを測定したデータの添付が

必要となる場合があります。

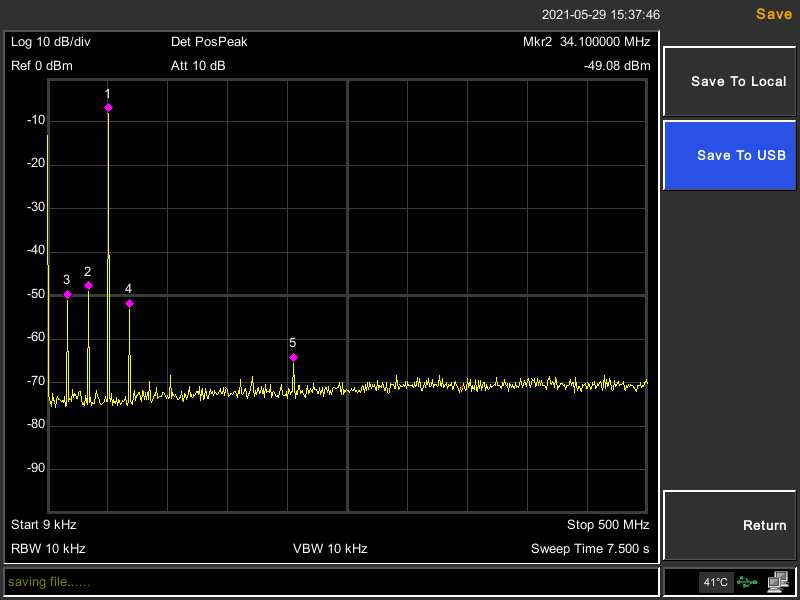

【 スペアナで、スプリアスを測定してみました。 】

スペアナの画像を見ると、スプリアスが、かなり酷い状況に見えますが、

あと少しだけスプリアス値を下げれば、新スプリアス基準の許容値内に収まりそうです。

実際の運用時には、高短縮率で、共振周波数帯域幅が狭いヘリカルアンテナを使用します。

Hi-Q のアンテナがバンドパスフィルターの代わりとなり、放射されるスプリアスは

ある程度減衰していたと考えられます。

下記のスペアナ画像は、XL-909の BNC端子からの測定データです。

専用のヘリカルアンテナを使用した場合は、新スプリアス基準をクリアしている可能性が高いです。(未検証) (2022.11.28 追加)

◆1 53.4839MHz (基本波)

◆2 OSC の 発振周波数 17.827967MHz

◆3 OSC の2逓倍高調波 35.655934MHz

◆5 375MHz これ以上高い周波数のスプリアスは、ありませんでした。

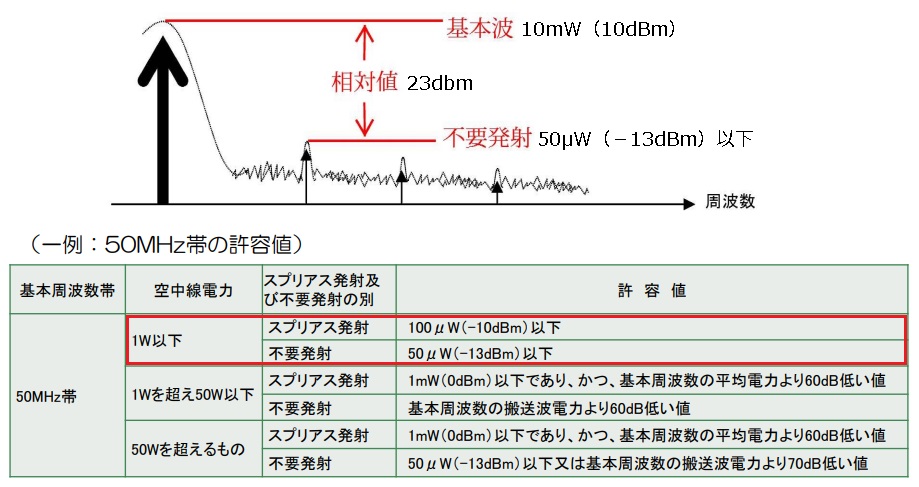

下記は、「 20171126_新スプリアス JARD.pdf 」 より引用して、数値を入れた物です。

送信出力 10mW時の例となります。

スプリアスは、基本波の搬送波電力より23dBm以上、低い値であれば良いようです。

【 新スプリアス対応の 概略について。】 2021.05.29 追加

外付けのBPFを使用しないで、新スプリアス規格をクリアできるように改造して見ました。

少しの追加改造で、問題なく使用できるようになります。

元々の回路は、下記のようになっています。

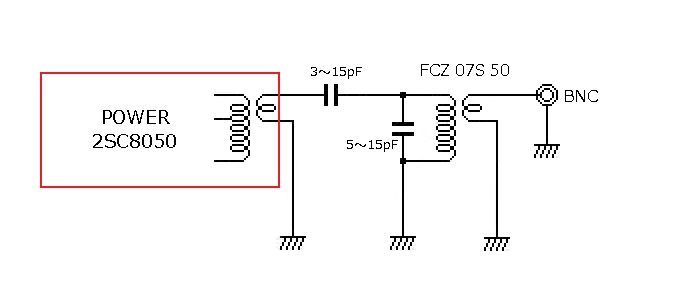

アンテナローディングコイルを取り去り、FCZ の 07Sタイプ 50MHz同調コイルを取り付けてみました。

イメージとしては、ファイナル同調コイルの後に、もう一段同調回路を追加した形になります。

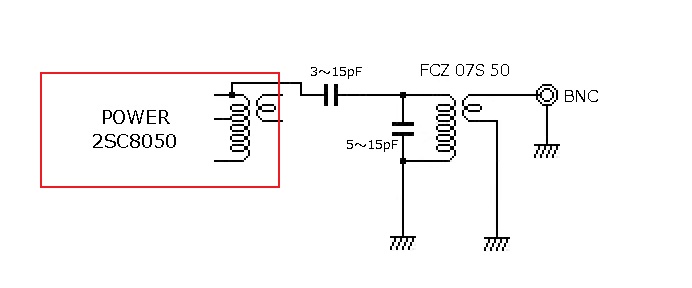

下記のような接続の方が良かったかもしれません。(未検証)

【 新スプリアス対策 改造後のスペアナ測定データです。】

高い周波数のスプリアスは、ほぼ抑制できました。

送信出力30.2mWの場合、基本波の搬送波電力より27.8dB以上、低い値と言う基準は、十分クリアしています。 (2023.02.01 追加)

◆1 51.200MHz (基本波)

◆2 34.133MHz OSC の2逓倍高調波

◆3 17.066MHz OSC の発振周波数

◆4 68.264MHz OSC の4逓倍高調波

【 簡易的な送信出力の測定 】

アマゾンで販売していた、 中華製のRF電力計を購入して見ました。

定格は、RF入力 0.1〜500MHz −75〜+16dBm と言う物です。

電力計と、アッテネーターは、較正していません。

正確ではありませんが、目安にはなるかと思います。

XL-909 に使用する006P電池の消耗度によって、出力が変化しますが、30mW前後の出力でした。

画像では、14.8dBm なので、30.2mW の出力となります。

【 新スプリアス対策の 改造内容です。 】

元々付いている、アンテナローディングコイルを取り外します。

取り外すのが、結構大変でした。

きれいに取り外しが出来なくて、コイルを壊して取り外しました。

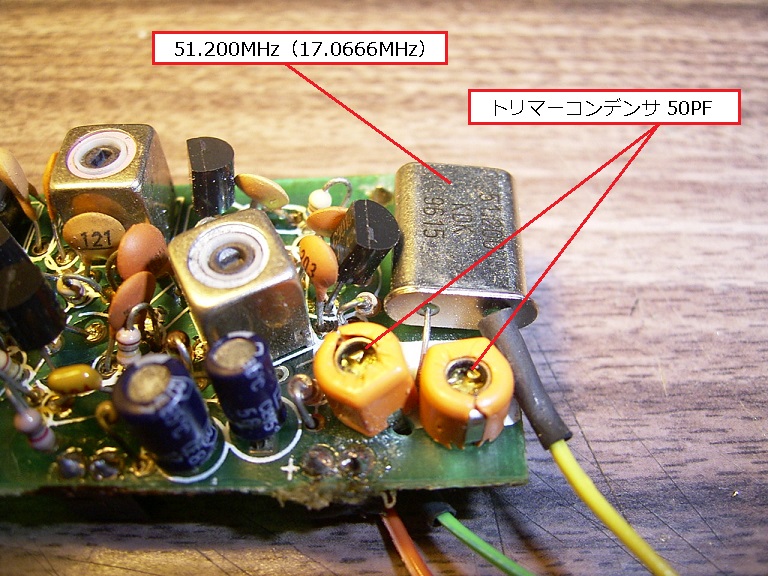

使用した同調コイルは、FCZ の 07Sタイプ 50MHz です。

FCZコイルのシールドケース下部の出っ張り部分(ケースを基板のコモンに接続する部分)ですが

根元からニッパーなどで事前にカットして下さい。

出来るだけ、コイルの高さを抑えないと、無線機本体の裏カバーを取り付けた時に、電池カバーのツメと当たります。

位置的に、かなりギリギリです。

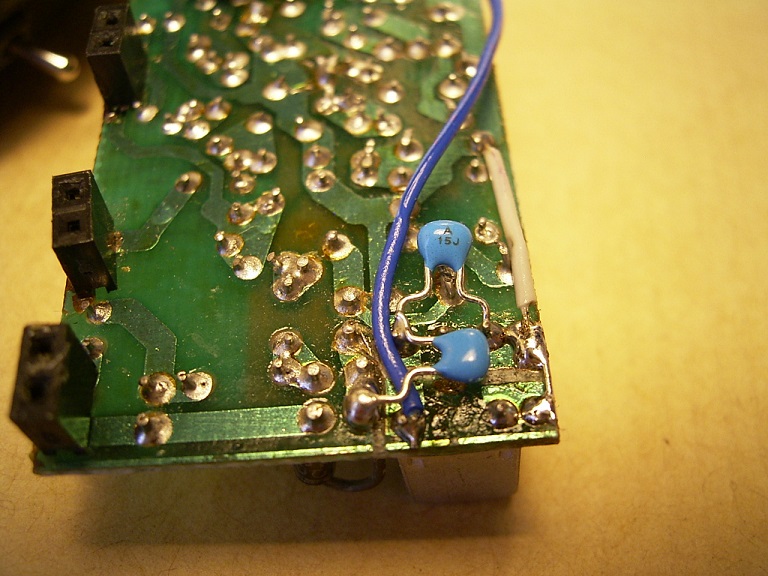

基板裏側の画像です。

パターンカットや、コンデンサの取り付けなどは、別の画像で詳しく説明します。

画像では、15PF が見えていますが、最終的には、5PF で同調がとれました。

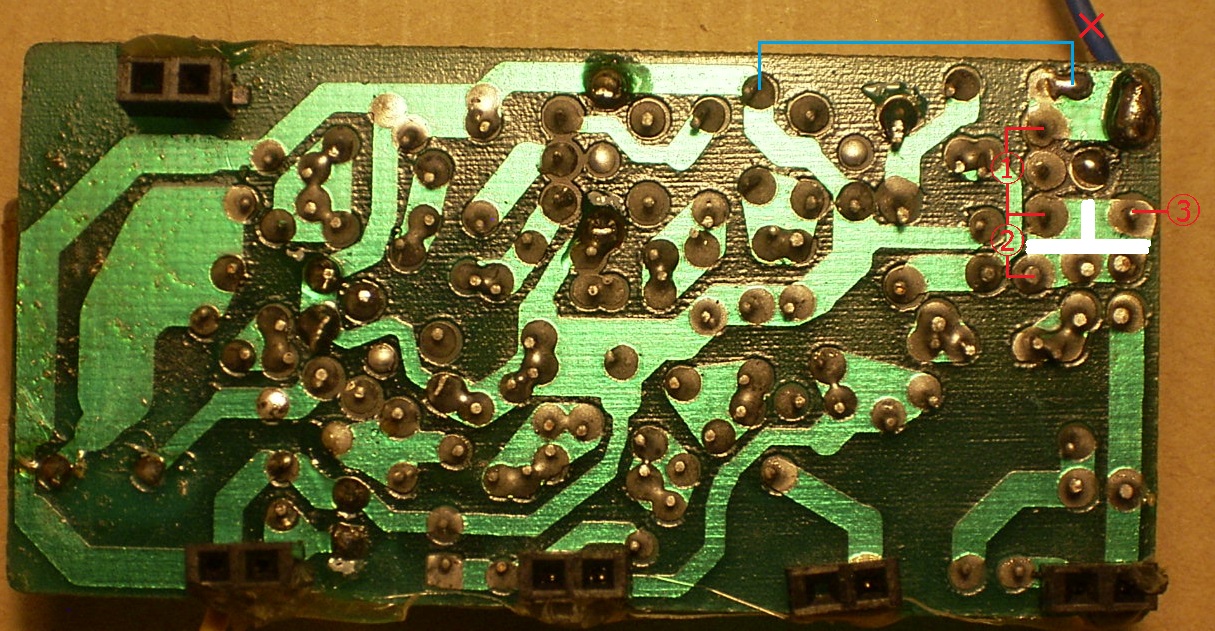

基板のパターンカットですが、白線の部分をカットして下さい。

①印 5〜15PF セラミックコンデンサ (コイル同調用) ※1

※1 5PFで、同調がとれました。 FCZの規格表を見ると、標準は、15PFです。

②印 3〜15PF セラミックコンデンサ (前段とのカップリング用)

カップリングコンデンサの値は、各自トライして、最適値を探してみて下さい。

③印 RF入出力 (アンテナへ)

×印 元々のアンテナ線です。 ③印に移設して下さい。

青色ジャンパー線 コイルを GND に接続する為の配線です。

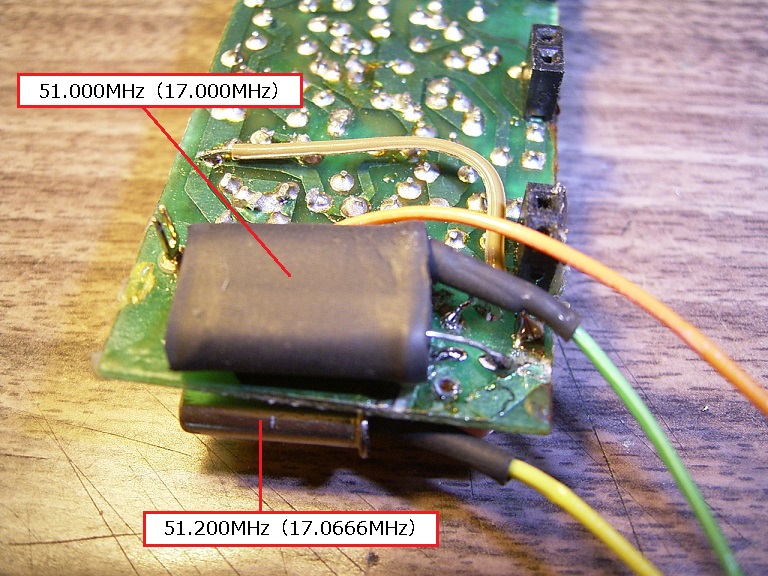

【 51.000MHz 呼び出しチャンネル追加、サブチャンネル 51.200MHz 改造 】

送信部に、51.000MHzの、呼び出しチャンネル用水晶を増設して、メインで CQを出せるようにしました。

運用方法としては、呼び出しチャンネルで、CQを出して、その時に、『 51.200MHz で、再度コールします。』 と

アナウンスして、サブチャンネルをあらかじめ指定する運用方法となります。

51.000MHzの受信用水晶は、取り付けていません。 ※

メインチャンネルをワッチ出来ないので、CQを出した時に、他局にかぶせてしまう事もあるかと思いますが、

出力が QRPpなので、こちらが消されます。

※ 予算的に余裕があれば、51.000MHz用の受信用水晶(40.300MHz 特注品)を作れば良いと思います。

水晶と、切り替えスイッチを取り付ける機内のスペースはあります。

【 改造内容の概要 】

送信部の基板は、メインの基板と、コネクター接続となっています。

固定用の白い接着材を剥がして、引っ張ると外せます。

① 送信部の水晶を、51.200MHz(17.06666)に交換します。(サブチャンネル用の周波数です。)

② 基板裏のパターンカット 及び配線ルートを変更して、 50PFトリマーコンデンサを2個 取り付けます。

穴あけ加工が必要ですから、細いドリル刃などが無いと、キビシイです。

トリマーコンデンサは、51.000MHz と、51.200MHz 水晶に、それぞれ直列に接続します。

水晶の片足から、トグルスイッチまでの配線を出しておきます。

発振回路から、トグルスイッチまでの配線を出しておきます。

接着剤などで、基板に水晶を固定して下さい。 (振動による断線防止。)

③ 送信部基板の裏側に、、51.000MHz(17.000MHz)の水晶を取り付けます。(呼び出しチャンネル)

水晶に、熱収縮チューブなどをかぶせて、基板と絶縁しておきます。

接着剤などで、基板に水晶を固定して下さい。 (振動による断線防止。)

④ 受信部の水晶を、40.500MHz 3rdオーバートーン(51.200MHz受信用)に交換します。

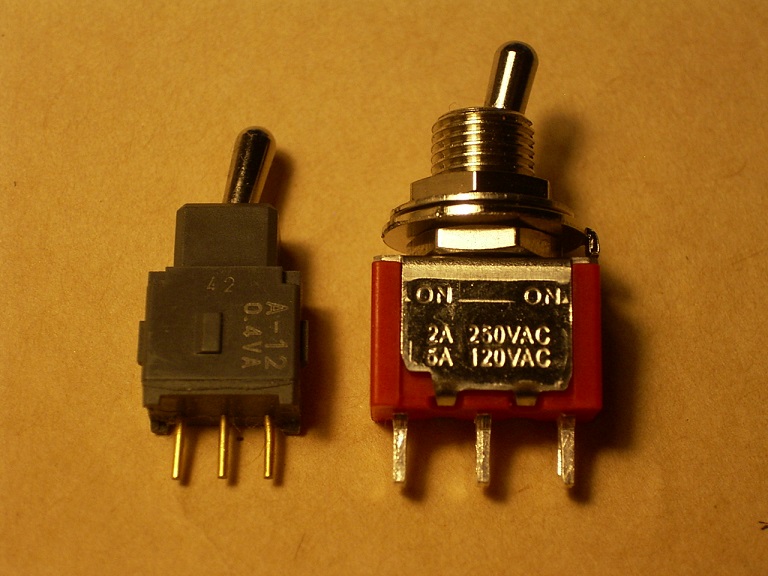

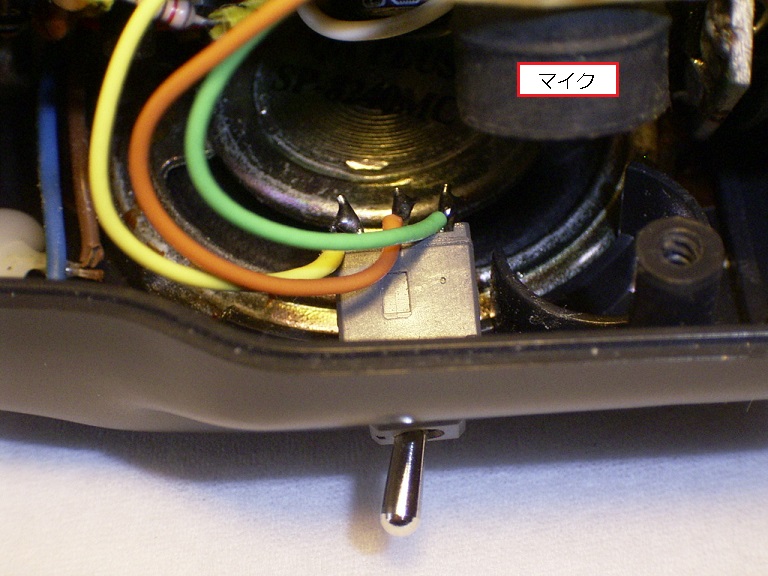

⑤ 無線機の前カバーに穴を開けて、3Pトグルスイッチを取り付けます。

ナットで止める 一般的な、ミニトグルスイッチだと、スペース的に、かなり厳しいと言うか

取り付け出来ないと思います。

画像の左側にある、基板用の小さいトグルスイッチを使用しています。

トグルスイッチの取り付け場所は、マイクホルダー( C型になっている部分 )に

ギリギリまで寄せて取り付けて下さい。

● の部分は、ピンの不要な飛び出しを カットしてあります。

曲げた トランジスタと、その右端にある抵抗の空いたスペースに、トグルスイッチが入ります。

取り付け位置は、限られています。

失敗すると、トグルスイッチのケツが、基板や部品に当たります。

発振回路と、水晶からの配線を、トグルスイッチに接続します。

配線がある程度長くなっても、発振周波数が、17MHz台なので、問題ありません。

スイッチの切り替えは、画像のようになります。

トグルSW下 での受信は、51.200MHz のままです。

⑥ 送受信共に、各コイルコアを調整します。

⑦ 周波数カウンターなどで、送信周波数を確認しながら、トリマーコンデンサで合わせます。

⑧ 受信水晶ですが、ポン付けで、ほぼ周波数が合っていたので、トリマーコンデンサは、取り付けていません。

【 使用した部品 】 ( 2021年4月時点での価格と購入先です。)

サトー電気 51.200MHz(3rdオーバートーン) 628円 HC-49/U

サトー電気 40.500MHz(3rdオーバートーン) 165円 HC-49/US

千石電商オンラインショップ 17.000MHz 166円 HC-49/U

基板用小型トグルスイッチ(型番不明)

上記の内容を参考にして、改造や修理、保証認定の申請などを

行う場合は、自己責任にてお願いします。

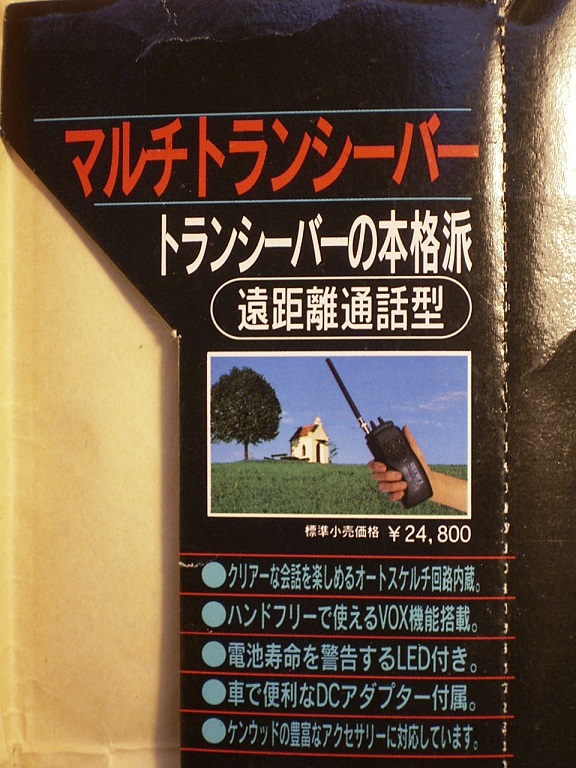

【 ここから下は、パッケージの画像になります。】

なんと、500m 〜 2Km まで届く表記のシールが貼ってあります。

当時、カインズホームで販売されていたみたいです。

玩具トランシーバーの扱いで、販売されていたのでしょうね。

この販売価格は、お買い得なのかな?

定価は、24,800円ですね。

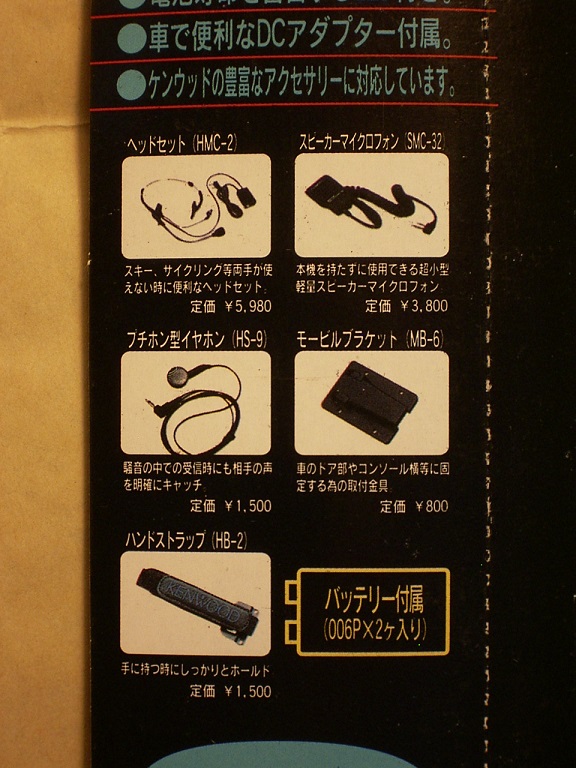

ケンウッドのアクセサリーに対応していたようです。

他社のアクセサリーに対応させてしまうとは、うまく考えましたね。

オプション品の一覧ですね。

豊富なアクセサリー、全部ケンウッドの物ですけどね。(笑)

スピーカーマイク、欲しいです〜。

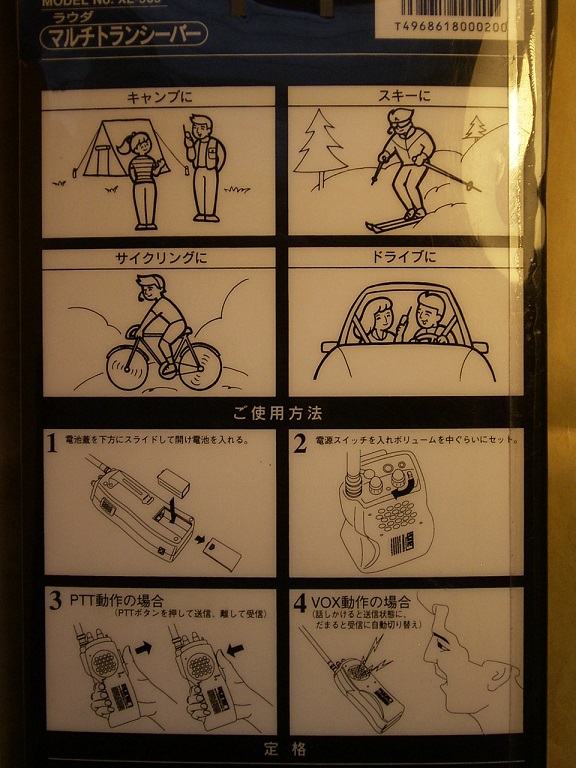

箱の裏側に記載されている、用途や使用方法ですね。

実際には、アマ免許が必要な訳ですが、免許の め の字も書かれていません。(笑)

ホームセンターで販売されていたので、無免許で使用されていたと思います。

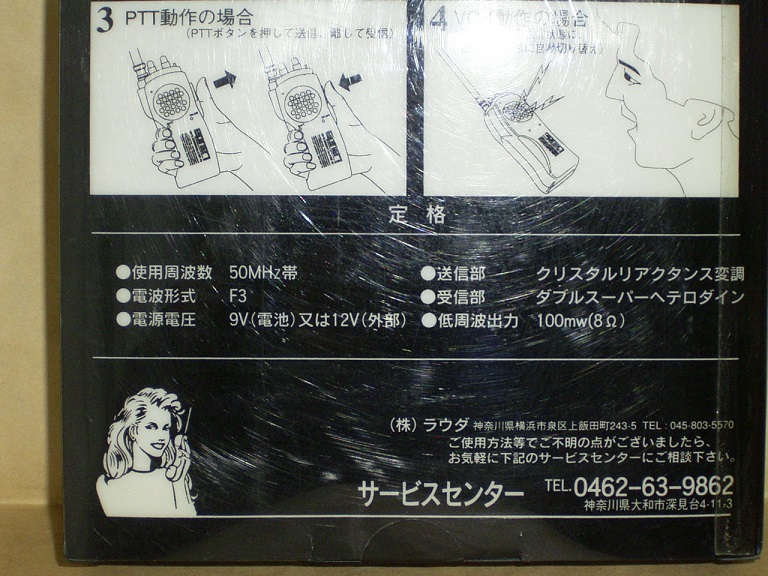

定格には、送信出力の記載がありません。

サービスセンターの記載があるのは、親切ですよね。

無線機本体の裏側にも、サービスセンターの電話番号が記載された

大きなシールが貼られていました。

左下にある、女性のイラストが、昭和感出てますね〜。

役に立つかは、分かりませんが、取り合えず記録として記載しておきます。

前のページに戻る